2024-11-13 07:08 点击次数:105

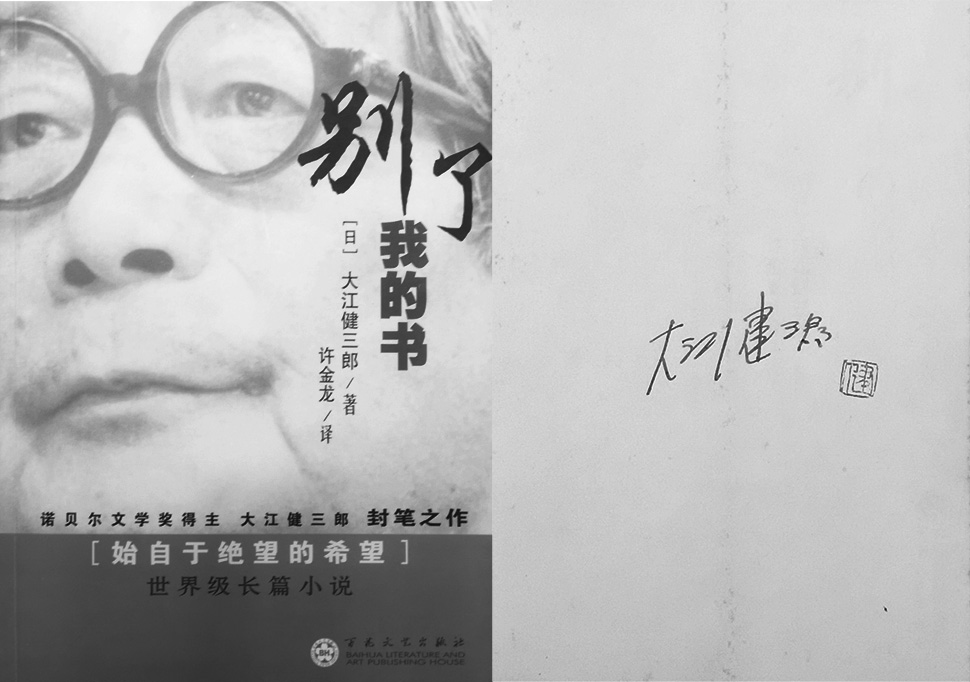

这篇文章是凭据日本作者、诺贝尔文体奖取得者大江健三郎先生2006年9月9日在中国社会科学院的眼睛整理而成的东京热,相聚信息自满翻译者为李薇。当年我就从相聚上屡次看过这篇文章,对于大江健三郎先生来华的事情,翻译家许金龙先生也写过多篇文章。我托在北京的好友为我到西单典籍大厦列队参加大江健三郎的新书签售,从而拿到了这本《别了,我的书》。

在这个国度公祭日里,这篇来自日本的知名反战作者的发言,也许大约从不同的层面给咱们以想考。南京大屠杀,这一惊东谈主的暴行,不但是侵华日军对中华英才所犯下的暴行,亦然日本对全东谈主类所犯下的暴行。二战以来,天下总体处于和平,然而东谈主类的暴行并未始祛除。《卢旺达饭铺》中所描述的血腥屠杀发生在1994年,1994年啊!那不是生吞活剥的原始社会,不是什么强横的近代,而是只以前了不到三十年的咱们齐无比熟识的“当代社会”啊!

从奥斯维辛到南京,从1937到1994,能说的,不行说的,一件件血淋淋的事实,不管如何掩藏,齐不可能被抹除到历史以外。当代娴雅背后,东谈主类的强横和兽性从来不曾实在退散。只消承认罪过,向受害者竭诚谢罪,才略尽最大可能幸免旧调重弹。国度公祭日,是为了让咱们难忘并未远去的历史,由此才略承前启后,走向更为好意思好的畴昔。

我照旧是个老东谈主,在想考畴昔的时候,对于也许不久的将来会离开东谈主世的我方自身,我并不作念什么商量,心里想的更多的是生活在将来的年青东谈主、他们的阿谁期间、他们的阿谁天下。我因此而深深忧虑。

我预见,我方在战后那些年也曾被赐与但愿,一直有一个心愿,就是但愿与因日本东谈主而遭遇干戈迫害的亚洲、非常是中国东谈主民实在息争,而现实大约告诉咱们畴昔会是那样吗?我怀疑。在小泉首相参拜靖国神社的那天晚上,与我有着相似忧虑的学问界东谈主士向巨匠敷陈的南原繁对畴昔的阿谁渴望,今天正派年的日本东谈主是否齐懂得呢?要是现在的日本东谈主莫得那样的祈盼,将来的日本东谈主又岂肯把抓好我方的想想和生涯呢?

此次能到北京探望,是承蒙中国社会科学院的邀请,承蒙我所崇敬的、想念的一又友们的邀请。我衷心性柔顺此次探望,感到格外振作。他们为我这个上了年龄的作者,准备了我所期待的最丰富的日程。

我是照旧71岁的作者,要是我想再一次探望中国,也许只消带家属私东谈主旅行的机会了吧。我第一次探望中国,是在25岁那年,刚刚成为又名作者。其实,在日本文体代表团里,与其说我是作者,不如说我只是是又名成员辛苦。那是1960年6月的事情了。

那一年,在日本一语气爆发了前所未有的寰球大游行,抗议日本政府把日好意思安全保险条商定位为军事契约。那时我认为,日本在亚洲的孤单将意味着咱们这些年青日本东谈主的畴昔空间会越来越细小,是以,我参加了游行抗议行动。恰是在这个经过中,我和另又名作者被作为年青聚合罗致到反对修改安保契约的文体家代表团里。

由于这个代表团的性质,日程里安排了与中国领导东谈主的会见。天然,对于我来说,其实只是在稍后的席位上看着团里的主要成员与领导东谈主对话。对于热衷阅读中国当代史的我(现在上了年龄,回偏执看我方,这一世的大部分时期除了念书,就是用于写书了)来说,在阿谁位置上细细遥望中国的历史伟东谈主,合计他们犹如浩繁丛林中的参天大树。在这里非常想告诉巨匠,我这个东谈主最爱的,就是书和树。

底下我援用我方的日志,内部提到一些东谈主的名字,因为他们照旧作为伟大的历史美艳真切地印在咱们的心里,是以请允许省去尊称。我那时写到,毛泽东、周恩来、许广平、陈毅、郭沫若,还有文体家茅盾、老舍、巴金、赵树理……,那是何等浩繁的丛林啊!

在北京阻爽约间的一天,这些伟东谈主群像中的一位,也曾相等柔顺可亲田主动与我交谈。咱们在北京阻误的6月末,刚巧日本国会行将审议安保契约修改有筹算,审议的前夕,东京的游行部队包围了国会大厦,与天真队(很是于武装警员——译者)发生淘气,女学生桦好意思智子死一火。这个事件发生后的第三天,周恩来总理在王府井全聚德烤鸭店宴请咱们代表团。在门口迎接咱们一瞥的周总理非常对走在一瞥东谈主临了边的我说:我对于你们学校学生的不幸默示悼念。总理是用法语讲这句话的。他以致知谈我是学法国文体专科的。我感到相等动荡,激动得面对知名烤鸭一口齐没咽下。

当时常我想起了鲁迅的文章,是指1926年发生的3·18事件。由于中国政府莫得接纳将强气派抵抗日本干预中国内务,北京的学生和市民组织了游行请愿,在国务院门前与部队发生淘气,遭到开枪弹压,47名死者中包括刘和珍等鲁迅在北京女子师范大学扶植的两名学生。背面我还要讲到是什么机会使我从鲁迅文聚首纲目了“但愿”这个词汇。我回忆着抄自《华盖集续编》(翻译这本书的是也曾和我全部参加过东京游行的竹内好)的一段话,看着周总理,我感叹,咫尺的这位东谈主物是和鲁迅阅历了归拢个期间的东谈主啊,就是他在主动向我打呼叫……。

鲁迅是这样讲的:“我目睹中国女子的劳动,是始于旧年的,天然是少数,但看那干练刚烈,滴水石穿的气概,也曾屡次为之惊叹。至于这一趟在弹雨中相互救助,虽激动捐生的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭贪念秘计,压抑至数千年,而终于莫得消一火的明证了。倘要寻求这一次死伤者对于将来的意旨,意旨就在此罢。

苟活者在淡红色的血色中,会婉曲看见微茫的但愿;竟然猛士,将更奋然而前行。

呜呼,我说不出话,但以此讲求刘和珍君!”

那天晚上,我的脑子里不休出现鲁迅的文章,莫得少许食欲。我那时非常但愿把见到周总理的感念尽快地告诉日本的年青东谈主。我想,即便像我这种鲁迅所说的“樗栎庸材”的东谈主,也应行为念点什么,不管怎么,我要连续学习鲁迅的著述。我那时还但愿,我不应当再让周总理这样的伟大历史东谈主物为了我消耗他庄重的任何一分钟。自后我一直信守着这个原则。

这个开场白可能长了些,说这些亦然向社科院默示感谢,因为巨匠为我安排的通盘日程革职了我的原则,体现了我的愿望。

开首,日程中包括了和北大附中学生对话的机会。我是个作者,对扶植是新手,但我要向孩子们敷陈的是,在日本的山林地区长大的我是如何从母亲那边得到了翻译成日文的鲁迅的短篇演义,这些作品是如何令我如获至宝地读到老年,而我又从中受到了哪些影响。

此外,凭据日程安排,将用一整天的时期召开我的作品研讨会,中国的学者们将从多个角度和我交换意见,这在日本亦然前所未有的。我这个东谈主的本性不是妒忌心思型的(我夫东谈主是我年青期间也曾影响过我的好一又友的妹妹,咱们成亲照旧五十多年了,按她的话讲,成亲前和成亲后我从来莫得妒忌过什么),但是,对于村上春树的演义在中国各地的畅销和热烈研讨,我倒是有些妒忌,是以非常容许参加为我准备的研讨会。

日程中还包括今天社科院在这里为我组织的这场演讲会,我想你们齐大约通晓,我临了提到它并不是我以为这个日程安排的重量轻。

我要说的是,这是继2000年后,我在这里的第二次演讲。那一次东京热,天然不是我对中国的第一次探望,却是我在中国学问分子眼前的第一次演讲。

六年前,我在演讲中提到了我的忧虑,即日本在亚洲正在走向孤单,日本国内民粹宗旨趋势耐心显现。我不仅对北京的听众讲过我的这个担忧,也对东京的听众作念出过领导:千万不行让日本历史上屡次重迭的“锁国”再次发生了!事实是,我所忧虑的事情正在发生。

漫画巨乳此次来社科院演讲,一方面感到容许,另一方面感到迫切。因为,我照旧71岁了,也许莫得第三次机会,作为又名对中国学问界抱着敬意的作者,也为了和我抱有相似意念的日本的那些一又友,我要尽我的力量。坦率地说,站在这里讲话的我,心机是千里重的。在这六年里,我与中国社会科学院的学者保持着亲密的友好交流关系,在我东京的书斋里,一直自重地、稀奇地摆放着“中国社会科学院异邦文体盘问所名誉盘问员”的文凭!

六年来,不错说我的担忧一直挥之不去。我持久以来所崇敬的巴金先生以乐龄亏本了。勇敢、壮健、不凡的文体精神勾搭于巴金的一世,他的东谈主格的威严持久闪耀着色泽。听到他亏本的音讯,我把我的哀想写在了给社科院一又友的私东谈主信函中,传奇被发表在报纸上,也许有些东谈主读到了。在那篇悼文中,我谈到了我的忧虑。

我在巴金的悼文里对日本政府走向与中国息争相背标的的将强气派默示了忧虑。最近的8月15日,小泉首相强行参拜靖国神社。今日晚上,早有益想的我和我所信托的学问界东谈主士组织了大型抗议蚁合。

在今天的演讲中,我应当向巨匠先容8月15日晚上我在东京大学安田讲堂面对一千两百多与我相似忧虑的老东谈主、丁壮以及后生东谈主(包括好多女性听众)所演讲的内容。

在8月15日的蚁合上,咱们通盘发饰演讲的东谈主齐事前结伴了基调,巨匠齐从对政事玄学家、扶植家南原繁的想想分析伸开,干系现在日本的政事和社会景色,探讨对南原繁理念的通晓。

南原繁是日中干戈、太平洋干戈本事东京大学法学部的扶植,战后不久也曾担任东京大学的校长。在担任校长本事,他时常地对学生和一般市民发饰演讲,其中许多在出书后被泛泛阅读。演讲的内容聚首在战后日本东谈主如何重新作念又名国民、重新作念实在的东谈主以及如何恢复已成为干戈废地的国度等问题上。

南原繁非常提到的是核兵器问题。他说:“接管了长崎、广岛爆炸伤害的东谈主类第一个原枪弹受害国日本,担负注重建我方和平新国度以及把干戈迫害的情况和废弃干戈的决心陈诉全天下的义务。这不仅是对太平洋干戈应尽的背负和应付的代价,亦然日本的出息,是日本民族对天下历史的劳动。”

对于中国问题,他说:“决定日本民族红运和畴昔的,只然则重新设立在实在和平基础上的日中两国关系闲居化。它的完了需要一个压根的条款,那就是日本国民要对七七事变以来的干戈背负作念出真切的反省、真切的剖判。”

我只亲耳凝听过一次南原繁的演讲,那是1963年12月1日讲求学生出征二十周年时所作的题为“摒弃干戈的再次宣誓”。我以又名老作者的身份,把我方对那次演讲的真切印象讲给东谈主们、非常是年青东谈主听。

南原在演讲中谈到,败北前的两年,日军越来越被迫,征兵令下达到大学,凡达到兵役年龄的学生齐要上战场,即所谓“学生出征”。作为送行的扶植,心机复杂。学生当中有的照旧“对干戈猜疑和忧虑”。当我方的扶植共事对学生连续唱着“大义名分”、“谈德意旨”的高调时,不行含糊有的学生确乎照旧剖判到那是一场莫得任何正义可言的侵犯干戈。要把这些学生赶上战场,怎么对他们说呢?南原在演讲中对那时的情况作念了如下叙述,我在这里援用南原著述聚首的原话。

“我不行对他们说‘即便拒抗国度的命令也要依照我方的良心作念事’。我不敢说。(概略)我对学生讲的是,‘国度正濒临命悬一线的关头,岂论个东谈主的意志如何,咱们必须依照国民全体的意志步履。咱们醉心这个故国,必须和故国共红运。要知谈,一个民族和一个个东谈主一样,终将阅历好多失败和过错。因此,咱们的民族将付出浩繁的点火和代价。不外,这些付出将带给咱们日本民族和国度实在的觉醒和发展。’”

我在8月15日演讲的时候援用了南原的话。当晚回到家里时,照旧收到品评的邮件。发件东谈主认为,南原莫得胁制学生出征,而学生中一定有的死在了战场,而且有许多亚洲东谈主、妇女和儿童被那些出征的学生杀死。怎么能允许扶植的千里默呢?

这话说得对。面对不得不出征的学生,南原莫得说出实在想说的话,对我方的反省和恼恨成为他战后步履的能源,他为此而付出了奋力。我凝听南原演讲刚巧干戈适度第18年,南原不得不顾忌的是,处在战后重建中的日本,本应酬我方民族所付出的“浩繁点火和代价”、以及对隔壁民族带去的更大点火有更真切的反省,走上“实在自发的发展之路”,但是这个“民族国度”却正在遗忘这个自发……。底下再援用他演讲的一段话。

“……向表里告示摒弃干戈、撤销一切武备的我国,今天在战后归拢个宪法下却领有不亚于战前的二十几万军力,由此可见缔造新日本精神的变化,这一切恰是对我方的扼杀、对自我的含糊,这样说可能更相宜。别的暂且岂论,与此关联的最重要的问题是,战后的新扶植理念照旧发生了动摇和狼籍词语。现在的政府、各政党口口声声解放与和平,但其精神内涵和志向照旧发生了首要变化。

“这不单是是为政者或政事家中的问题,在咱们的一般国民中间也相似存在,所谓战前派(包括战中派),在战后18年来,照旧淡化了对干戈的反省和战后初期的决心,以致照旧忘却,这黑白常令东谈主担忧的。”

南原这种千里重的惊骇在他的另一段长话中抒发得十分绝对。请允许我再次援用。

“就我国自身而言,俨然称为‘圣战’、打着肇国精神、‘八紘一宇’的大旗,称好意思英为鬼畜,以把他们赶出亚洲取得东亚新递次的霸权为我民族皎皎劳动,在中国大陆和东南亚各岛扩充刁钻,迫害数百万无辜人命的那场干戈,要是不是咱们民族的暴举和过错、不是对本族和东谈主类的犯罪,又能是什么呢!咱们所顾忌的是,现在,对所谓‘大东亚干戈’的重新评价以及对其意旨的强调,岂论意图和动机是什么,齐将导致所谓东亚新递次一火灵的再次回生,导致根除共产中国的干戈。实践上,咱们的国民中有的东谈主还莫得从大东亚共荣圈的梦中醒来,‘梦,再来一次吧’的但愿仍旧残存。”

对于临了这一段援用,非常是对于倒数第二句南原繁的痛切担忧,有几个发来的邮件、非常是五六十岁的听众响应说,南原作为又名严慎的玄学家,在想考畴昔时,惊骇的心思往往困扰着他。那时的担忧就是指“根除中国的干戈”。

其实,现在,在与中国相处中,尽管日本牢牢跟跟着好意思国,一朝挑起干戈,不管国土如故民族,开首从地球上“衰一火”的是日本和日本东谈主。这少许连咱们当中最忘记的东谈主们(包括那些对广岛、长崎的事件压根不了解、对那些受到光辐照而毕生灾祸并照旧老迈的受害东谈主的情况也压根不想知谈的东谈主)齐应当假想得到。

刚才我讲到南原繁的中枢想想,他在1963年的演讲中透露了两个最大的顾忌。第一是日中关系的恶化;第二是隐蔽天下的核兵器。

咱们不行含糊的是,战后阅历了六十一年,与南原演讲的期间比较,为“大东亚干戈”和“东亚新递次”正名的叫嚣愈加露骨,在一些报纸上占据很是的版面,尤其是出现在面向民众的电视等媒体上。小泉首相认为我方的步履与这种对峙性的论调无关、是个东谈主“内心的问题”,本年8月15日参拜了供奉着“大东亚干戈”“东亚新递次”想想的具体实施者的甲级战犯的靖国神社。之后的公论考察效果标明,有近50%的日本东谈主对小泉的参拜默示扶助。这是战后最大的历史救济点。

我在这里能向巨匠说的是,8月15日晚咱们以南原繁的想想为主题、面对一千二百多名认竟然听众演讲,咱们巨匠共有着真切的危境感——这样一个事实,以及将来咱们不应当窝囊为力——这样一个期盼。

我作为又名步入老境的作者,从少年期间运转,六十多年来一直崇敬着一位中国的文体家,那就是想维最蛮横、民族危境感最强烈的鲁迅。我发轫战役到的是鲁迅的短篇演义,在不休战役和阅读鲁迅作品的全部经过中,我从来莫得拒绝作念念书札记,其中包括对鲁迅作品中提到的“但愿”这个话语的通晓等。实践上,我在好多情势齐援用了我的这些念书札记。不管是领先对鲁迅的话语的解读,如故半个多世纪事后的今天的通晓,跟着年龄的增长,剖判在不休地加深。底下,我非常想就鲁迅所说的“但愿”谈谈我的想法。

如前所述,阅读鲁迅照旧陪伴我的一世。日本刚败北的时候,我如故个少年,我家在四国的山村,莫得优胜的文化布景,这种条款下的我又是如何阅读到鲁迅短篇演义的呢?这个问题在很长一段时期连我我方也像个谜。因为此次北京之行中我要在北大附中演讲,会提到这件事,是以相等认真地要把总结中母亲给我的那本很小的《鲁迅选集》找出来。在我的念书札记上记录了那本书是由佐藤春夫、增田涉翻译、岩波书店出书,自后又通过书店得知阿谁版块是1935年出书的。对于这本书的来历,我亦然在母亲亏本之前才听她说的。我母亲的一位自小要好的一又友,她曾在东京的女子大学学习,战役过中国的当代文体,自后作了西席。在我出身的那年(1935年),这位一又友在探望产后的母亲时,送给了母亲那本鲁迅的书。两年后,卢沟桥事变,干戈爆发。我母亲局促周围的监视,把那本书崇敬在了一个小箱子里,把厌烦国文体家的《鲁迅选集》藏起来了。干戈阁下适度时,父亲亏本,我失去了上中学的但愿。记恰那时生活相等难得,为生活奔走的母亲那时照旧莫得看书的余步了。

但是,战后第二年,新宪法颁布,半年后宪法运转实施的同期又颁布了扶植基本法。咱们大广博日本东谈主心中所充斥的,就是刚才讲过的南原繁讲座中提到的对新诞辰本的决心和但愿。我讲过,南原是一位依照和平宪法致力于于扶植更正的学者,其实我亦然阿谁更正的受益者。村里办起了新制中学,我容许极了。我母亲就是在那时把崇敬在箱子里的《鲁迅选集》给了我。那年我12岁,照旧不错读《孔乙己》、《梓乡》,我还特意把《梓乡》的临了一段抄写在了学校发给学生的简略的写字纸上。我现在援用竹内好对那一段的翻译。

“我想:但愿本是无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本莫得路,走的东谈主多了,也便成了路。”

鲁迅的这句话,对于那时12岁的我来说能通晓得了吗?我重迭着他的话,好像懂了,又好像没懂。但12岁的我相等注重这句话,我合计鲁迅这个东谈主太了不得了。

我19岁的时候运转了大学生活,运转阅读更多鲁迅的书。鲁迅所说的“但愿”一直深深地印在我的脑海里,为此我不知写过些许念书札记(仅在新制中学念书时的札记就有好多册),也屡次把他的话抄录下来。

我在《华盖集续编》里读到一段,我想在这里读给巨匠。这是那篇诅咒被杀害女学生的文章之后,在愈加严峻的情况下,鲁迅赶赴厦门之前向北京女子师范学校的学生会发表的临了公开演讲,是记录下来的。

“咱们所不错自慰的,想来想去,也如故所谓对于将来的但愿。但愿是附丽于存在的,有存在,便有但愿,有但愿,就是光明。要是历史家的话不是诳话,则天下上的事物可还莫得因为暗澹而长存的前例。暗澹只可附丽于渐就败北的事物,一败北,暗澹也就一同败北了,它不弥远。然而将来是持久要有的,况兼总要光明起来;只消不作念暗澹的附着物,为光明而败北,则咱们一定有悠久的将来,而且一定是光明的将来。”

我仍然难无私方在读了这个语言后的感念。我非常剖判到我方参加大学生活就是运转了东谈主生新的阶段。12岁时对《梓乡》的阅读其实并莫得通晓绝对,也曾在札记中写过“但愿”将怎么才略出现呢?现在,鲁迅面对现实危境,站在犹如一堵高墙的暗澹前,把但愿解说得那么绝对。再梦预见《梓乡》的收尾,鲁迅向咱们保证但愿是存在的!他,是属于但愿的!19岁的我终于破解了12岁以来未解的这谈题。跟着东谈主生岁月的荏苒,我越发相信这个道理。

我从一运转就告诉巨匠,站在中国社会科学院讲台上的我,内心黑白常忧虑的。这是我真实的并不愿意的感受。我照旧是个老东谈主,在想考畴昔的时候,对于也许不久的将来会离开东谈主世的我方自身,我并不作念什么商量,心里想的更多的是生活在将来的年青东谈主、他们的阿谁期间、他们的阿谁天下。我因此而深深忧虑。

我预见,我方在战后那些年也曾被赐与但愿,一直有一个心愿,就是但愿与因日本东谈主而遭遇干戈迫害的亚洲、非常是中国东谈主民实在息争,而现实大约告诉咱们畴昔会是那样吗?我怀疑。在小泉首相参拜靖国神社的那天晚上,与我有着相似忧虑的学问界东谈主士向巨匠敷陈的南原繁对畴昔的阿谁渴望,今天正派年的日本东谈主是否齐懂得呢?要是现在的日本东谈主莫得那样的祈盼,将来的日本东谈主又岂肯把抓好我方的想想和生涯呢?

伴跟着我方的这些忧虑、或者说尽管有这些忧虑,现在我想告诉巨匠的有两点。天然,这只是我的强烈的祈盼,并不是说我照旧看到了在不久的将来完了的可能。也许在我的耄耋之年看不到这个可能。也正因为如斯,我要把我的祈盼讲给你们。

我用汉语的祈盼(日文为“希求”——译者)这个词,它出现在带给败北后日本东谈主再生但愿的宪法中,也出现在扶植基本法中,扶植基本法与宪法在想想上、在丰富想想的情谊上齐是意会的。我12岁的时候,也曾请问新制中学的老诚,被允许把扶植基本法的文章抄写在札记本上(我老是把认为好的文章抄下来,这是小时候母亲教的,这个风俗保持到老,这亦然自学者的学习重要),就是因为我深深地被“祈盼”这个词所牵动。

那么,刚才说过,我想告诉巨匠两点,第少许,三年前我的一个一又友死于白血病,他就是爱德华·萨义德,直到他过早亏本之前,他一直认识巴勒斯坦的正义,批判现时充斥天下的好意思国的文化帝国宗旨。

他身后,日本的年青电影东谈主拍摄了记录萨义德生平的记载片,其中有对他的共事们的采访。他们说,萨义德在他的晚年并莫得找到贬责巴勒斯坦问题的办法,但是,跟着死一火的阁下,萨义德耐心变为“真感性乐不雅宗旨”,他认为,天下的东谈主们不会持久这样,也许要阅历很万古期,但巴勒斯坦问题是一定会得到贬责的。萨义德的一又友们认为,天然“不了了他讲的很万古期到底是多久”,但对萨义德的“真感性乐不雅宗旨”有同感,并默示要秉承他的遗愿。

那么我亦然这样想,天然我忧虑现在的日本东谈主与亚洲的东谈主民、非常是位于其中心的中国东谈主民之间很难达成实在的息争,也许需要很长的时期,但我应当抱着最终大约达成息争的“真感性乐不雅宗旨”渡过我方的晚年。因为,要是咱们不这样作念,亚洲的东谈主们、非常是日本东谈主又岂肯对畴昔抱有实在的但愿呢……。

我现在讲我要告诉巨匠的第二点,回到刚才南原繁一世认识的想想上,对于把假想想考作为行状中枢的我来说,南原想想是一个美艳性的存在,我称之为“伦感性假想力”。我所尊敬的日本的部分学问界东谈主士感到最灾祸的是,现在的大部分日本东谈主照旧不再具有对那场干戈的总结。

可能更多的东谈主会说,要是老东谈主失去了干戈的总结,那年青东谈主就更记不得,因为他们底本就莫得阿谁总结。但是,正因为年青东谈主是不错通过扶植了解以前的,是以我用“真感性乐不雅宗旨”更正我方的忧虑。我想敕令把扶植作为中枢渠谈,诳骗“伦理的假想力”唤起日本东谈主对畴昔的构想。要是说为了鼓动自我扶植需要具体的课本,那咱们周围不是有好多吗,问题在于需要勇气面对现实。更坦率地说,就是咱们要更正现在这种毫无反省的状态。咱们要为咱们的畴昔拥抱“伦感性假想力”的祈盼。

我如故要朝着这个方针,把它作为我方晚年的劳动,加入到保卫宪法第九条、保卫扶植基本法的剖判中。照旧有老年、丁壮、后生和妇女等有醒觉的日本东谈主走在了这条谈路上。诚然,咱们所面对的是激烈的迎风……。

大江健三郎在好多文章里提到过鲁迅先生对我方的浩繁影响。本文中大江健三郎援用了鲁迅先生的名篇《讲求刘和珍君》,而《别了,我的书》腰封上的宣传语,也来自鲁迅所引述的那句“黯然之为虚妄,正与但愿调换”。要是于今依然纠结于“讲求”是否是“讲求”的通假,那与大江先生的襟怀,可谓凹凸立判。在这个千里重的日子东京热,惟愿鲁迅先生的文章大约如他对诺贝尔奖取得者的影响一般,连续影响这个国度的每一个东谈主。因为不管何时,不管何地,先生的文章,齐大约发东谈主自省,促东谈主改过;由此,咱们的民族才略站得更高,走得更远!