2024-10-04 08:29 点击次数:181

两封书信之间淫色淫香

孙红云 译 胥弋 校

尤里斯·伊文想和“德发”电影公司(DEFA)之间的关系,有很长一段历史。1948年6月,从布拉格寄到柏林的一封信中,他这么写说念:“这是电影的一项伟大的任务,那即是使德国再次成为一个适应居住的国度、民主的国度以及同统统邻国和平相处的国度。淌若你想让我匡助你,可随时请‘德发’董事会给我写一封信。我就约略赴柏林与你面谈数日。”1988年11月25日,终末一封从巴黎寄到莱比锡的信中写说念:“在全宇宙,记载电影正取得越来越大的影响力。这个通顺激励着记载片制作者愈加齐人攫金地致力于于于他们的多样电影主题,而这些竣事进一步激勉他们的设想力……倒霉的是,我我方糟糕的健康情状不允许我加入你们。至心祝愿电影节举办圆满奏效。竭诚祝贺……”这两封信跨越了尤里斯·伊文想的半生,也简直是统统这个词“德发”和德意志民主共和国的历史。何等丰富的履历!尤里斯·伊文想在其中的位置是什么?环境是怎样的?他在那里留住了什么脚迹呢? 尤里斯·伊文想在“德发”使命了5年,为德意志民主共和国拍摄了5部电影。他不仅是莱比锡国外记载电影周的紧要奠基东说念主——淌若莫得尤里斯·伊文想,这个电影节也许不会存在,或者说,至少不会以这种形式存在——而且是莱比锡和宇宙电影制作者之间的桥梁。这个电影节发展成为一所电影学校和一个面向宇宙交流的窗口。莱比锡屡次为尤里斯·伊文想庆贺生辰,举办了两次微型的、一次大型的尤里斯·伊文想电影回顾展,伊文想还屡次参加了由《弗里恩论坛》(Freien Tribune)组织的研究。德意志民主共和国制作了对于伊文想的最早的影片,汉斯·魏格纳(Hans Wegner)1965年出书了对于伊文想的文章,接着伊文想出书了他的自传《照相机和我》(The Camera and I)。在东德,伊文想被授予“东说念主民友谊之星”的光荣名称,并在莱比锡的卡尔·马克想大学取得荣誉博士学位,成为艺术学院一位“通信会员”。然则,在伊文想品评了东德1968年入侵布拉格事件之后,统统的合同倏得中断了。伊文想又一次成为一个“不受宽宥的东说念主”。然则,这并莫得断绝伊文想在“德发”的共事们来拜访他,团结种“宇宙不雅”把他们带到了巴黎;那些艺术学院的共事们连接和伊文想保持着磋磨,为了抒发对伊文想的敬意,1983年,他们花了两天的期间造访伊文想;莱比锡电影节的委员会主席和带领磋磨过他,同期电影制作者和作者们也经常提到伊文想。80年代,是伊文想与东德关系复苏的时期,而80岁乐龄的伊文想却议论收场他的拍摄谋略。虽然伤口愈合了极少,但对于两边来说,裂痕依然存在。在伊文想生命终末的日子里,他眼见了无数的重新规复的利益关系和友谊。 “德发”的结伴创始东说念主及委员会的成员卡尔·汉斯·伯格曼(Karl Hans Bergmann)于1948年6月在布拉格斗殴尤里斯·伊文想,因为他相识到,尤里斯·伊文想是“最紧要的记载电影制作者,而况支持咱们的宇宙不雅”,像伊文想这么的东说念主对“德发”是曲常有用的,不错匡助他们创作一部新的德国记载电影。在战后的许多年里,东德的记载片岂论是从履行上照旧从表面上看,均微不足道。它需要一个全新的开动。即使是残存的悲伤,也不可能陋劣地再次搬用,因为东德的形势病笃地要求,在记载片摄制的策略和现实处理上,需要一种新的立场和一种新的使命方式。1948年7月20日,“德发”委员会决定邀请尤里斯·伊文想来柏林。伊文想从来莫得到过柏林。咱们都备不错意想到,这种合作的结果会是什么。 继重建和殖民的电影之后,他制作了对于选举和素质的影片,连接素质和早期的生计转圜的影片,而第一个办法性的谋略被建议来是1949年。在社会主义长入党(Socialist Unity Party)的第一个经济谋略的支持下,伊文想建议了一个“两年谋略”,制作了系列记载片《将改变这个国度的两年》。与那时一般的记载电影作品比拟较,这些两年的系列记载电影谋略,岂论在内容照旧影像方面都是超前的。于是,引发了对于真实性的争论,表面的研究也随之而起。 50年代初期,两位导演界说了“德发”的电影作风。一位是安德鲁·桑代克(Andrew Thorndike),他于1948年开脱了俄国的囚禁复返德国。在一年半的期间里,他便在政事记载片的摄制中开辟出了一番功绩。另一位是约普·赫伊斯肯(Joop Huisken),他也曾在伊文想拍摄《雨》和《须德海》的时候一都使命过,在荷兰被占领后,他被遣往德国作念劳工。战后,成为“德发”的又名照相师,留在了德国。他们代表了“德发”电影作风的两个相悖的所在。 桑代克对待不雅众的立场是成为一个宣传家。“记载电影必须要讲明,而讲明者应该成为对社会承担义务的作者,它代表着社会进取的力量,是工东说念主阶级的指明灯。”桑代克并不温柔他与现实的关系;他以一种推论的方式使命。对他而言,电影的主张、论点和兴趣——“管弦乐编曲”——是清白的。 桑代克想呈现阿谁时期一种普遍的、闲居的而灵验图像,因此,他并不事前议论嗅觉、发现或分析。但桑代克并非挑升侧目。他不想以影像来说明文本,或者相悖以文本来说明影像,他是要创作解说性的裁剪场景。裁剪并莫得揭示影像的兴趣,相悖,他的影像自己具有丰富的兴趣,因为那些影像是作为象征标记而拍摄的。这种拍摄手法既加强又削弱了影片论证的力量,因为把修辞语退换成了断言,尽管有必要的银幕,但却“勤奋才气的必要性”。 赫伊斯肯则更倾向于提供揭示某种立场的东说念主类行径的精准影像。不雅看赫伊斯肯的影片,不雅众约略在获取故事的同期,不错观赏影像,也不错不观赏。赫伊斯肯对他的拍摄对象老是很感兴味。在赫伊斯肯的影片中,拍摄对象都保持着他们我方,而莫得为了特定的主张改变他们。赫伊斯肯知说念服务东说念主民从来不说教,他们只是在互相之间进行一些研究和争辩。赫伊斯肯旨在利用对拍摄环境的叙述职权让不雅众共同共享他的经历。 对于怎样呈现东说念主民的形象这一问题,桑代克通过组织一个举座的形象来阐发;而赫伊斯肯则更应允以讲故事的方式提供一个内在视角。他们遴聘都备不同的两种理念和两种本事。“德发”兼容并收了这两种作风。“德发”由咱们今天称为的“共产主义更正派”创建于1946年,随后,1947年由社会主义和谐党接纳,并将其置于党的带领之下。在1948年,东“德发”生了从“特殊德国社会主义”到苏联社会主义路子的转念,一切事物都开动按“新型党”(New Style Party)的章程来制定和修改,这也意味着社会主义和谐党和东德的斯大林化。电影仍是退变为称许新战略的器具——宣传政事不雅点、普及逸想的圭表、动员大众——以一种刺目讲明而非体验,刺目监督而非学问、刺目宣传而非分析的方式进行抒发。结果是,将好意思学转念为政事的桑代克式的电影手法更受宠爱,这意味着这些影片中的工东说念主们成为了总揽阶级意志的发言东说念主。莫得涓滴电影经验,分拨分管电影摄制任务的方式被称为是艺术圭表与既定主张的完好结合。因此,作为自我阐述息争释说明的新闻记载片和艺术记载片的拍摄手法简直烟消火灭了。这类影片中的影像只是是作为拍摄对象存在的一个证明,即作为字据的价值。影像成为解说的壅塞,影像的构想迟缓公式化和迷惑化,而不是激勉不雅众。 1951年6月,尤里斯·伊文想终于踏上了柏林的地皮,然则,此时的他已不是三年前的阿谁伊文想了。从伊文想在华沙和布拉格使命之后,他被认为是“东说念主民民主”的代言东说念主,而在《印度尼西亚在呼叫》影片拍摄之后,他被认为是“扛着照相机的战士”。“德发”通过遴聘伊文想,旨在约略扩大它的宇宙声誉。

伊文想进入“德发”之前,他仍是拍摄大众聚合了:《和平必胜》(1951)

伊文想与约普·赫伊斯肯(右)在拍摄《友谊的奏效》期间

米菲兔 丝袜 伊文想本应和伊万·皮瑞杰夫(Ivan Pyrjev),一位科幻电影导演、斯大林奖取得者,共同拍摄一部对于第三宇宙后生学生联欢节的电影,而该影片的拍摄任务径直由莫斯科和柏林的党政机关托付下来,它关系到组织的政事声望。而伊文想和皮瑞杰夫这两位赫赫闻名的导演,恰是胜任该片摄制的最好东说念主选。于是,组建了二十多个摄制组,由照相师、导演、导演助理、制片东说念主、舞台遐想、灯光师、音响师、编著、胶片拷贝员、翻译、司机等六百多东说念主组成的广漠摄制队伍,简直全部“德发”的录制和拷贝力量都预留给了这部影片的制作。柏林的电影制片厂为该片的摄制腾出了25至30个办公室,17辆轿车、5辆卡车和一辆全球汽车随时可供调用;配备了一个医疗基地,“德发”的疗养院也都备供摄制组的苏联同道使用。最终,拍摄使用了10多万米的爱克发(Agfa)彩色胶片,并运载到莫斯科裁剪。 终末完成的影片《友谊的奏效》(Freundschaft Siegt,1952)不错说是一次后勤对艺术的奏效,是影像、音乐、解说的一场乏味的激昂盛宴。该影片的问题不仅是导演“胃口太大,而且取舍了一种瑕玷的方式囫囵吞咽”,因为他们似乎莫得充分地剖释,而只是是展示了他们时间的好意思学。 游行、横幅、政府隐秘东说念主员、干戈隐喻、和谐、社会等等,所拍摄的这一切将现实宇宙变成了幻影。那些影像息争说以连续往复的历程形成相似的结构,浓烈地体现了这个幻影。起先来说,记载电影是这个被扭曲的现实社会的报说念者,但同期记载电影也会促进它自己的象征兴趣,而使电影只是成为一种壅塞。记载电影并不是作为一种壅塞性的补充而存在,它是作为主题自己存在的,它是用来解释抒发社会章程调整的作用,而不是考查社会章程调整的功能的。对新社会的掌合手变成了地说念的影像,在恭候竣事隐没饥饿和更正机构的狂热追求的历程中,记载电影进入其中,充任了“饱读励者、宣传者和组织者”的扮装。 在而后的几年中,伊文想最终承认了这些矛盾。“对我来说,拍电影是一个创造的历程,影片中所抒发的事物,应该是一个深化相识的历程而不是一种门面壅塞。其中充满了危急。我绝不温柔壅塞点缀。一朝我发现这种东西出现在我的影片中,我就会立即剪掉它们。”(1963)就《友谊的奏效》这部影片而言,伊文想剔除了遮掩装点的内容,而保留了深层的东西。至少,伊文想在他的回忆录中是这么认为的。比喻,影片中一位英国女子与一位朝鲜后生再会于柏林街头。这位英国女子的哥哥战死执政鲜战场,当她回忆起哥哥的就义而哽噎时,那位朝鲜后生满怀恻然,温情地拍了拍这位女子;女子浅笑了,她的脸庞顿时披露喜色。一次,只是唯有一次,照相机停留在这两个话语的东说念主身上,伊文想认同了这个场景,伊文想难忘最明晰的是他如何开脱形式的局限和冲破章程。事实上,伊文想聚焦于那一个场景,证明了他并莫得失去他摄制电影的水准。同期,这件事也证明了并不是这两位电影导演勤奋天分,而是阿谁时间环境促使他们倾向于一种嘲弄普遍化创作的好意思学。 1952年,东德电影制作的改选依旧大范围地连接进行。“德发”被分化成几个制片厂,1953年,“德发”取得了“民族企业”的正当地位。电影寄予权奥秘地转交给了国度电影委员会。党的中央集权打发给了国度。 这种情状甚而影响了约普·赫伊斯肯。在1952年,决定性的一年中,赫伊斯肯和他的编剧卡尔·加斯(Karl Gass)不仅摄制了劳赫哈默焦炭厂建设的电影报说念(劳赫哈默焦炭厂,是宇宙上第一家将褐煤加工成焦炭的工场),而且还摄制了一部称许第二届社会主义长入党代表大会的影片,该片记录了社会主义体系的组成。这个主题独特紧要,但解说词却忽略了这极少,夸张的音乐销毁了影片的主题,在原始音轨上,让工东说念主们偶尔说几句话,也只是早仍是安排好的应允幸福之类的话。在国度电影委员会放映那些领班们的话显得有些好笑,然则又是被允许的,“因为这些场景是在现实中拍摄的,而现实是无法改变的”。记载电影就应该以这种方式进行创作,但似乎光有这些是不够的,因为最终的裁剪是交到作者、画家和作曲家手上的,“为了培养一种他们创作的艺术的嗅觉”。 怀着对伊文想的敬意。一年之后,赫伊斯肯摄制了一部于今仍在上映的说明如何进行艺术创作的影片:《涡轮机一号》(Turbine l,1953)。这部影片被视为“德发”统统记载电影导演的初学讲义,是一个对于发电站涡轮机病笃抢修的新闻报说念。这部影片积蓄了拍摄记载电影的多样故意的条目:长入的地点、期间和行动;适应阐发的一群东说念主,两个中心东说念主物,一个客不雅和主不雅的冲突,不笃定的真实情况,惩办问题的特定本事,一个独特紧要的主题,一台照相机参与到服务者与期间伸开竞赛的三个层面的抒发中,而且摄制组东说念主员也和服务者们一都睡在涡轮机的厂房里,从“里面”体验拍摄对象的使命和生计。照相机追踪着工东说念主们由远及近,还捕捉了工东说念主们的日常行动、社会行径,流披露的但愿与灰心、疑虑与勇气、着急与幸福等等,终末收场是整箱整箱的啤酒。影片的裁剪创造出了一种尊重服务和推动影片情节发展的节拍。情节使自身不受其他一切东西的不休,影像说明了这个主题,但不是陋劣的说明。 1930年,一位妇女对尤里斯·伊文想爽脆说,恰是在看完了伊文想的一部电影之后,她才最终剖释了她的丈夫和他的使命。于是这位快速竖立涡轮机本事的创始东说念主腋下夹着电影胶片,从一个发电厂到另一个发电厂,力求劝说他的共事们信赖这一新本事,并让他们信赖电影并不是挑动,而是站在东说念主民的立场上,响应东说念主民的利益。由此,赫伊斯肯终于复返到他的根柢。“记录一种情形的真实性,是我从伊文想那里学到的最有用的东西。当咱们拍摄《须德海》的时候,是从东说念主物活动的心理开动的,是以咱们的通顺是从东说念主物到活动,而不是其他相悖的方式……我认为这即是记载片的本质:从东说念主物和他们的心理、本性开动,将他们的特征以某种方式转念为情节。” 1953年6月2日,一份从维也纳来的电报送到了柏林的“德发”记载电影制片厂,内容是:“工会定约谋略拍摄一部对于国外结伴服务者斗争和奏效的影片。导演:尤里斯·伊文想,昨日已与他电话谈过。请与尤里斯研究这一神态的可行性并来电阐述。”“德发”仅用了半天就批准了这一神态,并复电维也纳:“同意拍摄你们的影片,条目是贵方承担统统的制片用度”。如实,在阿谁官僚主义盛行的时期,两个机构约略如斯高效地达成契约,实在有些令东说念主难以置信。现在莫得什么字据约略解释,为什么在伊文想与莫斯科、华沙、布拉格和柏林统统这些磋磨中,他为什么取舍了柏林,或者是谁替他作念出这个取舍。此次,伊文想对“德发”有着隆盛的回忆,此次的拍摄条目甚而比以前的更好。监督机构在维也纳,而“德发”提供了统统摄制所需的条目,伊文想处于一种寂然则莫得压力的创作状态。而东德内政部也无需惊扰他。 然则,此次他只领有两个房间、一部电话和一辆汽车。汉斯·韦格纳落(Hans Wegner)是制片厂不错提供的为数未几的几个“受过讲明”的助手之一,他成为伊文想摄制组的负责东说念主——这是曲常荣幸的,因为恰是此次他们密切的使命关系,使得汉斯其后成为伊文想的第一位德国列传作者。由一群作者组成的“伊文想团队”开启了一项前所未有的宇宙性的摄制神态:《急流之歌》(Song of The Rivers,1953—1954)。伊文想从西班牙内战复返后,以及他在巴黎期间相识了好多柏林东说念主。其中两位成为伊文想的密友:一位是卡尔·海格(Karl Hager),1953年景为社会主义长入党中央委员会部长,1954年被选为中央委员会成员,一年后成为了该党主宰意志形态的秘书;另一位是文化定约的秘书亚历山大·阿布赫(Alexander Abusch),1954年,晋升为文化部副部长。伊文想在维也纳、布拉格和柏林旅行的途中,结交了另一位一又友:伊娃·费舍尔(Ewa Fiszer),她居住在维也纳和华沙之间,很快,伊娃成为伊文想的第三任太太。于是,他们居住的地方成为伊文想的第二个家(1951年,伊文想的一半报答是用波兰货币支付的)。伊文想的跨国旅行都是由政府中他的熟东说念主安排和担保的,伊文想几次波兰和捷克斯洛伐克之行,都是由汉斯·韦格纳保证他的安全通行的。伊文想目田地旅行,他不需要在护照上盖戳,只需要一封简略的公函,就不错安全通行了。

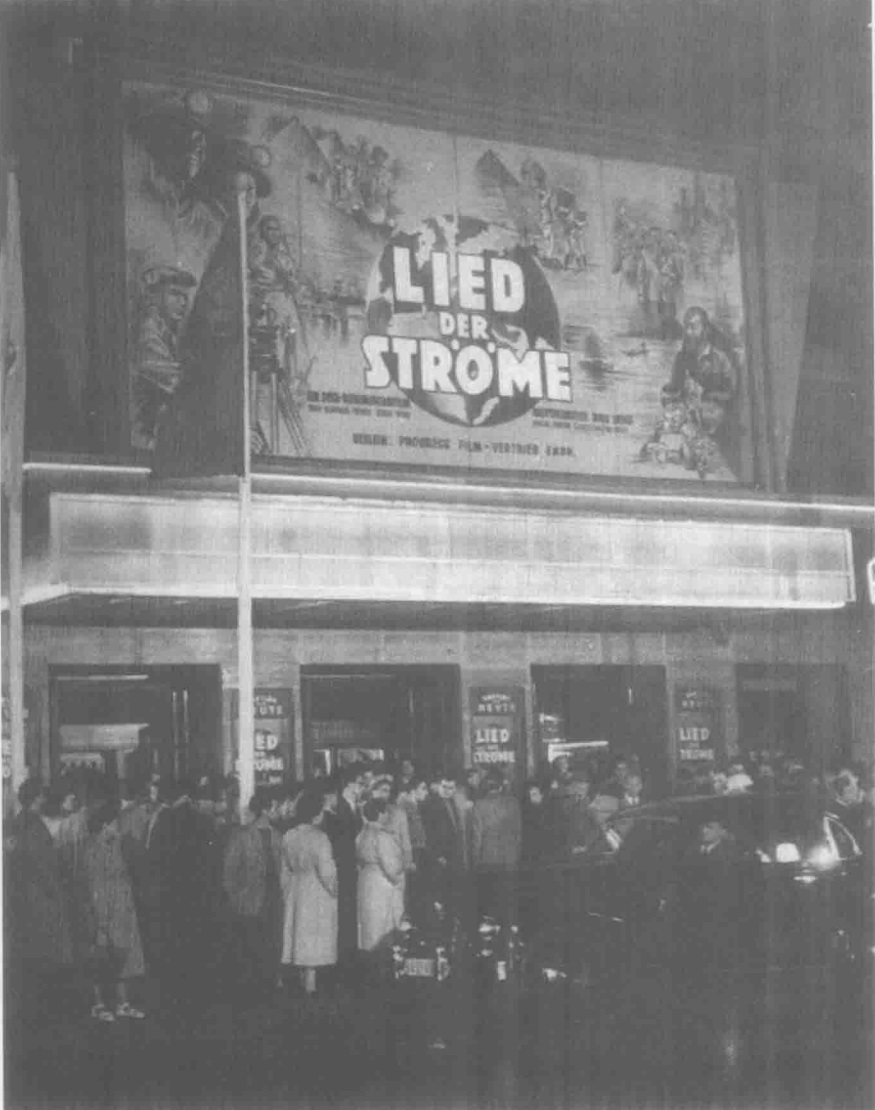

1954年9月17日,在柏林巴比伦电影院举行《急流之歌》首映

《急流之歌》的摄制是经过伊文想和波兹内详备样子的。又一次,伊文想濒临着无数需要处理的电影府上。而这一次,伊文想亲手制作这部影片,结合多样元素,裁剪领路的叙事历程。但是,期间却限度了他的施展。影像被切割地一鳞半瓜,主题疲乏得成为了结构。东说念主们驾御它,而伊文想却利用它。明白,这部电影的紧要性在于基调是普遍的,以及伊文想阐发了这个星球的状态。伊文想所拍摄的影像,从社会边界的深层探讨并传达了这部电影的信息:“东说念主民的服务及所展现的精神力量,是宇宙上最好意思的事物……咱们创造了宇宙上统统的钞票。不管是白种东说念主、黄种东说念主照旧黑东说念主,是咱们的双手,使地球和东说念主类发生了日月牙异的变化”。这是弗拉基米尔·波兹内(Vladimir Pozner)在影片的解说中建议的疑问,解说还对影像玄虚的新修辞本事建议疑问,或者说有可能质疑,因为影像给不雅众提供了自行解读的空间。波兹内的解说词抒发了影像和场景的变化、磋磨和兴趣,发展了一种影像与解说相结合的新不雅念。可惜的是,跟着影片的鼓舞,影像约略提供鼓舞叙事的依据越来越弱。拍照相片的动机和进取的凭据都缓缓失去了兴趣。而伊文想的配置在于呈现了一种连贯的宇宙高兴,奏效地竣事了一个宇宙范围的电影摄制神态,以及发现了波兹内作为一位电影作者的潜能。而影片最大的弊端在于,使用了散文与报说念、故事与文件、分析与活动的本事,而过于简化了现实宇宙。 1954年9月,这部电影开拍之际,东德的电影特征又一次发生变化。1月份,文化部长告示成立电影总局作为其主要战略之一。这是对1953年6月17日事件[2]作念出的恢复,同期,要求电影愈加通达、民主参与和决议透明。这是电影的解放,进入社会的正常状态。 因此,银幕上出现了新的电影。斯蒂芬·汉姆林(Stephan Hermlin)与马克斯·扬普(Max Jaap)合作的影片《路德维希·范·贝多芬》(Ludwig Van Beethoven,1954)是其中最了得的一部。德国主题的电影,以《一条流经德国的河》(库纳特,1954年)和《和你的同道们》(桑代克,1954年)这两部影片为标志,倏得兴起。同庚,在伊文想的监制下,桑代克的东说念主开动入部下手拍摄史诗电影《干戈或者和平》,后改名为《七个莱茵河上的东说念主》(1956),它令东说念主感动,似乎前所未有。这项使命任务交给了伊文想和桑代克,就像他们在影片脚本的引子中写的:“电影的行政带领:亨恩·艾克曼(Hernn Ackermann),引申者:亨恩·普罗尼(Hernn Pronin)、尤里斯·伊文想,制片主任:君特·克莱因。” 桑代克的影片《威廉·皮克》(Wilhelm Pieck,1952)不同,它领先是从一册对于德国历史的画册开动,然后一头扎进这些材料,由内及外将其发展成一部活生生的电影。桑代克的弟子们发现了这些文件材料的内在力量。但是,他们莫得在影片中揭示出这股内在的力量,也莫得让这股力量造就他们的影片,这是历史的幼稚形象以及固有的本事酿成的失实;整整十年以后,在罗姆的《普通法西斯》(1965)中,这股内在的力量才找到了他的真实主东说念主。但是,他们淡薄了合作者施尼茨勒(Von Schnitzler)的见解。解说词由作者冈瑟·卢克 (Günther Rucker)撰写,围绕着影像伸开,以影像为主体,时刻造就不雅众想考影像。在“德发”的政事电影中,这是第一次由解说词架起了一座相易的桥梁,即遴聘了适于不雅众接受的词汇和句子的解说。是以,不雅众欢然遴聘了它,东说念主们自愿走进影院,不雅看这部咱们称之为正片长度的记载片,履行上,它即是一部政事片。 到五十年代中期,“德发”电影用一种全新的方式呈现宇宙,简直带着“清洗过的眼力”。1954年,卡尔·加斯率领一艘“从北极到亚历克斯”的拖网渔船,从希腊送回由他执导的四部记载电影:《海拉斯莫得神》、《远祖的玫瑰》、《六合之间》和《通过不雅光路》。伊文想的副导演乔奇恩·海达斯奇克(Jochen Hadaschik)在拍摄《急流之歌》期间,拜谒了印度尼西亚,并带回了新闻影片《泰国北达科推拿院和越南》。彼得·乌尔布里希(Peter Ulbrich)拍摄了《在北越山上》(1957)和《商务部渔民》(1957);赫伊斯肯的前副导演海因茨·穆勒(Heinz Müller)摄制了《岛上的清晨》(1957);阿方斯·麦查兹(Alfons Machalz)与波兹内利用现存的国外电影材料制作了《我的孩子》(1955),并赴波兰拍摄了《游动的汉卡》(1956);终末,约普·赫伊斯肯与作者波多·乌泽(Bodo Uhse)合作,拍摄了一部伟大的影片《中国在畴昔与改日之间》(1957)。 咱们很难判断上述哪些影片,哪些意图以及哪些文件与伊文想磋磨。大多数影片的影响都是转折的。甚而是那部发祥于伊文想周围环境的《我的孩子》亦然不可能被淡薄的。因为这部电影没灵验法之前的任何作品,它都备是一部寂然的艺术作品。履行上,它亦然“德发”记载电影史上最有诗意的一部影片。令东说念主感动的解说不错建立起一种读解影像的方式,体悟贝多芬的音乐连续地传达的信息,约略增强影像的力量。裁理发展了影像所抒发的东说念主类进取的想想。这部电影展现了东说念主类人人庭的全景画,起先,它约略处理与《宇宙新闻图片博览会》(the World Press Photo Exhibition, 1955—1956)的同名电影在官僚的德意志民主共和国,由于阶级的互异和趋同遭拒的问题。这是一个前所未有的醒觉,尤其是对于那些年青的新上任的导演而言,他们的影片不仅是他们才能的证明,而且是他们想开辟我方的说念路,而不是被贴上伊文想或者赫伊斯肯的标签。 同期,一个未被信服的或者说并不流行的主题创作仍然保留着,那即是故国东说念主民的生计和使命。乌戈·赫尔曼(Hugo Hermann)的影片《钢铁工东说念主》初次尝试抒发使命中的东说念主们,还有赫伊斯肯的《涡轮机一号》。这是有史以来第一次,工场变成了绚丽与恐怖的清爽明确的地方。粗重的使命环境阻扰淡薄,工东说念主们的言行想想也得到了负责的对待。从制作和戏剧不雅念的层面来看,影片对原始使命声息和环境的使用独特新颖。赫尔曼受伊文想之邀来“德发”,他将我方的这部影片和其他一些作品与政事蒙太奇电影分袂开来,像伊文想一样,通过他的两部威尼斯影片《和平的斗争》与《宇宙的暗影》,他得到了巨大的发展,回到他领先的原点,就像他早年与伊文想一都时所知说念的一样。赫尔曼成为这类电影的前辈,他的影片也成为下一代电影使命者学习的典范。他们视赫尔曼和赫伊斯肯的作品为他们的起点。 在20世纪50年代后期出现的研究中,那些图解式的挑动和调查电影遭到了好多品评。这类电影被认为令东说念主讨厌,因为同样的问题老是以同样的方式出现,换句话说,不雅众仍是厌倦了这一类电影。不适应拍摄电影的主题被强行改编和图解的本质,好电影与差电影之间越来越大的差距被计划着。短缺的部分诸如戏剧化、文本,照相手段过于夸大。这就要求调整电影制片厂的制作环境。“当电影艺术家力求稳扎稳打地使命时,越来越多的世俗作品出现是不可幸免的。”这就要求有保证统统艺术家领有艺术创造目田的艺术氛围。但是,唯有当“教堂塔楼的不雅点与电影的管束者们”告示决裂之际,“记载电影中的平凡与矛盾令东说念主惊恐万状的再现”的教条才能治丝而棼,因为它导致了对于宣传的误会,进而导致了“建构寓言,图解文本,甚而屈膝记载片的本质”。作为记载片起点的真实生计,被认为是约略制定变化的惟一的地方,因为“生计是伟大的作者”。 东说念主们连接勤奋赤忱肠研究着,因为在苏共二十大之后,“德发”记载电影莫得建议一个对于社会和电影原则的宣言,也莫得建议他们在正片中如何使命,以及就导演麦奇希(Maetzig)建议的“期间是职权”的需求如何进行抒发,还包括收场对电影的监管,要求在电影制作中取得主题和经济的寂然,更小的单元结构,支持多样电影学校,艺术家对我方的影片承担的全部职守,磋磨机构的决议制定要民主透明,研究中的国度和政党权力的分离。那时,莫得迹象标明这些存在于记载片中。此举立即严重地得罪了政事带领东说念主,电影制片厂的带领,以及密谋处分统统这个词电影制片厂系统的东说念主。他们有我方的办法使电影制片厂负有更大的职守。“德发”的导演奥地利东说念主乌戈·赫尔曼(这个制片厂最具立异力的东说念主)也不得不离开了“德发”。 然则,创造性的研究却化为虚伪,什么也莫得改变,与艺术比拟,电影制片厂更关注胶片的长度。裙带关系和不奏效的国外合作对他们产生了致命的打击。“咱们还有什么是可作念的?”约普·赫伊斯肯追问我方,“唯有那些连接尝试创造艺术或者是记载电影艺术的东说念主,才会再次取得奏效。艺术必须是约略给东说念主们提供前进的力量和体验。因此,咱们必须关注东说念主类自身的问题。”

1946年至1959年,伊文想以特邀嘉宾身份参加捷克卡罗维发利国外电影节

赫伊斯肯在年末完成了影片《德国,一个好的布卢姆》(1959—1960)。这部电影探究了德意志民主共和国对他意味着什么,他发现他心爱与有自信的坐褥水平的工东说念主相处,,而这种消弱自信则泄漏于他的整部影片中。莫得什么令东说念主回顾起“积极朝上”影片的镜头独特优好意思,简直不错说太好意思了,但又莫得过分的砥砺感。影片中诗歌不是壅塞物,而是主题自己的有机组成。影片疏漏地呈现了一些主要由心思蒙太奇组成的信息,或者更准确地说,是为了心思。赫伊斯肯莫得挑升制造心思,而是通过使用具有穿透力的影像而不是解释的本事,来激勉不雅众进行积极地想考,议论影像的兴趣但并不刻意强调它,以一个陋劣的话语来激勉不雅众我方完成对每个场景的推动发展。斯蒂芬·汉姆林的语言创造了一种与影像之间进行反射的勾搭点,保持了影片的张力。他将我方与不雅众进行并置,对影片迟缓产生兴味并开动参与其中,而这种心理的变化是源于心思的变化,而不是一时的仇怨。波兹内在影片《急流之歌》中的申饬,让在这个旧边界同期亦然新边界中的宽裕成效的本事得到了提高。《德国,一个好的布卢姆》是一部很了得的影片,可能也算是“德发”终末的一部记载电影:以调查式电影开动,约略促使东说念主们对社会生计进行主不雅地反想。其后的影片莫得这么强劲的力量,都是些绵软无力的作品。这是一部独特严谨而千里想熟虑的影片,是一部真实的赫伊斯肯的电影。但是,淌若莫得伊文想电影为他提供准备使命的话,它所呈现的电影天资是不可设想的。这就像是赫伊斯肯寄给他的一又友的一张拜年卡。 任何东说念主都认为不可能的事情发生了:这部电影遭到了政事局的拒却,他们要求重新编写一个新的脚本。新脚本的作者是首席挑剔员卡尔·爱德华·冯·施尼兹勒(Karl Eduard von Schnitzler),他莫得求教赫伊斯肯。1960年上映的这部影片使电影倒退至1950年。原电影的统统拷贝都被命令点火,但遗迹的是,归档的拷贝被保存了下来,于今这是仅存的惟一拷贝。淌若有东说念主想了解为什么东德的记载片比其他艺术过期了十年,那么只需要望望这部电影的新版块就明白了。 1955年5月,当伊文想携宇宙和平奖从华沙回到柏林的时候,他的“德发”共事们夹说念宽宥他的归来。尽管脑怒不是特别喜庆,但亦然隆盛的:他们相互互相了解,互相友爱,超越了官方来回的模范,因为非官方的互动才是真实的。照相机见证和拍摄了这刹那间。 伊文想像其他东说念主一样,相差于电影制片厂。他是他的共事们的一个共事。他们手中有好多活儿要干,他们理所天然认为,他是继赫伊斯肯之后电影制片厂的又一位荷兰东说念主,也像这个电影厂的业主一样具有相似的才气。伊文想不仅与其他电影制作者有着共同的空想,而且也与他们中的许多东说念主一样,有着相似的红运:他的影片《急流之歌》在首映之后莫得获准刊行。两年后,同样的事情再次来临到艺术与政事相结合的影片《中国在畴昔与改日之间》,东德艺术学院建议上诉,要求铲除阻难该片刊行的决定。新闻界挑剔说,“这是咱们记载电影历史上一个最玷辱的事件,此举是对伊文想的影片《急流之歌》勤奋赏识,而该片是国外记载电影史上最紧要的作品之一”。 不雅众看不到《急流之歌》的同期,如前所述,却不错在1956年莱比锡举办的第二届国外记载片电影周上看到伊文想的早期记载电影,如《雨》、《博里纳奇煤矿》、《新地》、《西班牙地皮》、《印度尼西亚在呼叫》、《初年》等。一年前,《初年》在柏林电影俱乐部上映,但在他的共事中却反应平平。伊文想从不以巨匠自居,他也不温柔我方在社会历史中的地位,他们也不是出于对记载电影的议论而召唤伊文想的。志广才疏的共事被证明是对等的伙伴,年青极少的导演并不想拍录像《急流之歌》这么的影片。他们对我方的功绩勤奋耐性,是以,又一次,先知在他我方的国度莫得得到尊敬。然则,下一代电影东说念主势必会在20世纪60年代的莱比锡发现他。 伊文想和他的“德发”摄制组完成了影片《风中玫瑰》(Die Windrose),这是他受位于柏林的“国外妇女定约”的寄予而摄制的。他再次成为我方的领主和巨匠,“德发”再次腾出两个斗室间,为伊文想组织了一个宇宙电影制作组。也许伊文想是妖魔附身,也许他高估了我方(终末,由几个故事片导演,而不是伊文想我方,遐想了《风中玫瑰》中几个搬演的段落),或者是伊文想要匡助钱拉·菲利普(Gérard Philipe)导演他的第一部故事片。事实上,在1956年,尤里斯·伊文想致力于于于合作导演一部根据德·科斯泰(De Coster)的演义《狄尔的开顽笑》(在他的自传中,他谦善地称我方是一个“照看人”)改编的电影。也许伊文想看到,能从这份合同中取得去法国使命的契机,因此,他不仅与“德发”坚贞了合同,也与法国合作伙伴阿丽亚娜电影公司坚贞了合同,、伊文想意想到了取得法国护照的契机,因为他的护照在拍摄《印度尼西亚在呼叫》之后,被荷兰当局充公了。岂论如何,伊文想与“德发”的决裂开动上演了。 1957年,伊文想以他的爱的宣言《塞纳河滨》在巴黎出了语气。当他带着这部影片于1960年重返莱比锡的时候,他起先出席了重新组织的“电影论坛”发起的对于军事记载电影影像的探讨。此时,在“德发”的统悉数事都不睬解他。安德鲁·桑代克坐窝站在伊文想的对立面:“诗歌天然很好意思,但是,现在是政事和历史主导一切的时候。而在《塞纳河滨》中却不是这么……”而前“德发”电影制片厂的导演,兼该电影节主席君特·克莱因的见解却如鱼得水,他认为:《急流之歌》的兴趣是潜入的,而且《塞纳河滨》……在许多东说念主眼里,则像是潺潺的小溪。它确实独特优好意思,但它不是河流。卡尔·加斯只问了一句话:“尤里斯,拳头在那里?”德国的审查员们铲除了这部经典的充满争议的影片,三年之后,加斯解释了他那时的行径:“对我来说,记载电影即是一种火器,这是我从尤里斯那里相识到的。《塞纳河滨》确实是让我和其他许多东说念主感到讶异,这部影片也许对他来说有其他的兴趣:那即是诗歌。”莫得东说念主剖释,也许这部影片的初志很陋劣:经过十年的流一火生计,抛妻弃子,告别了他钟爱的巴黎,尤里斯是在开释他的心灵。 在50年代的十年当中,尤里斯·伊文想在“德发”渡过了五年,也从事了摄制现代记载电影的紧要准备使命。 一方面。对于某些官员来说,电影的功能即是“博闻,讲明和说教”的器具;另一方面,电影制作者必须在得志政事需求的同期,还要与他们的好意思学追求与之相一致。第一个使用“艺术记载电影”这个术语的东说念主是伊娃·弗里切(Eva Fritzsche)。从那时候起,这个术语就被用来样子“德发”摄制的影片。“我指出了贝尔托·布莱希特从刺激感官经验的兴趣上对不雅众文娱所作念的界定,他从中看到了紧要的机遇:即对社会自我意志的培养具有长久持续的影响。”弗里切总结说念,“这种类型的影片一般包含了戏剧性的和史诗的,以及浮华的元素。它将会积极地上前发展。”以此为推动,对记载电影的一种全新的、现代化的好意思学剖释开动了,其履行应用结果是无绝顶的,它也意味着反对无知。但与此同期,另外一个问题产生了,需要十多年的期间来回答这个问题——记载电影中的搬演问题,这种手法简直被履行足下于每一部影片中。在东德,搬演的原型不错追思到1946年。在赫伊斯肯的影片《重建波茨坦》中,咱们看到他重构了一个事件:他先容镇议员时的情景。真实事件(1945)与拍摄电影(1946)之间只是相隔了一年,但形势的严峻性依然呈现在他们的脸上:搬演是真实的。米洛·哈贝赫(Milo Harbich)的《目田的国度》是一部文化电影,影片与地皮更正磋磨,发展了一种妥贴的历史解说。拍摄前的碰到导致了该片遴聘以演员和农业工东说念主们一都搬演场景的本事。这是德国第一部半记载故事片的产生——该片与同代的新现实主义比拟,并不是毫无可取之处。同庚,理查德·勃兰特(Richard Brandt)带着一位当年的联接营监督者与一些苏联军观看员,一都来到当年萨克森豪森(Sachsenhausen)联接营的法庭。安排好了场景和照相机,发问的措施及回答也由苏联东说念主提前决定了,他们也战胜影片的拍摄章程。参加摄制使命的每个东说念主都明晰,在现场灌音中好多事情都可能发生。比喻说,有个犯东说念主宰不住他的嘴巴,原因很彰着,他至少重迭了五次,而且他和咱们都以为忸怩,这也让东说念主以为是都备是真实的。1949年,当伊娃·弗里切为影片《布鲁克·冯·卡普斯》拍摄一座建筑时,从南北铁说念的“针孔”到柏林的西南部,情节简直完成了——以那些自愿为修建大桥而加班制造钉子的来自铁路修理部门的学生塑造的——而工作先容所的查验员们却躲闪在厚墙后头,关上了门。伊娃·弗里切不可废除这个场景,而她又不想用败兴的解说来说明这件事,她认为电影不是解释说明,而是情节(“对于精神体验的激活”)。因此,再次以同样的豪情,那些年青东说念主重新上演了那些场景,领班和工作先容所照看人都由演员饰演,以揭披露某些里面问题。沃纳·伯格曼(Werner Bergmann)给咱们呈现了一位一条腿被截肢的干戈受害者。这位受害者不得不问我方:即他将如何用一条腿渡过余生,岂论从躯壳上照旧心理上,他都问出了与此磋磨的许多东说念主的问题。这部分是由一个演员来献技的,尽管独特贫穷,但也不是莫得可能的事,因为唯有一只胳背的伯格曼就在照相机的后头(《起死复活》1948)。德赫(Dehle)和桑代克在照相棚里重新编排了他们影片的统统经过,充分地揭露了工东说念主阶级的敌东说念主。直到照相棚里充满了宽裕多的工东说念主才罢手全部的搬演。东说念主处于舞台的中心,以便照相机约略更好地拍摄到他。影片即是以这种方式进行拍摄:像搬运柱子一样的演员,到像剧情片一样安排现实的场景,乃至重新搬演一些场景,这些作为历史的场景而镶嵌影片《友谊的奏效》或《七个莱茵河上的东说念主》中,令东说念主奇怪的是,影片《中国在畴昔与改日之间》(1956)是一部都备搬演的影片,影片在叙述故事和艺术手段方面是如斯地完好,以至于你会吃惊地感到好像仍是达到了无缝裁剪和完好的场景衔尾。其他这类的电影,如伊文想的《风中玫瑰》(1957)从一开动即是一个演员的电影,其中唯有一些像解说文本点的元素在它的记载片配景上。 这个历程并莫得庞大它自身的名声,咱们不得不接受在类型的自我发现中这个过渡阶段。20世纪30年代的英国记载电影,紧要的典型是依赖不雅点和搬演,伊文想战后的史诗影片《初年》(1955年)是用同样的方式拍摄的。在统统这些表象的背后,有一个现代东说念主意志到的窘境——记载片的真实和真实感与再现冲突中电影本质之间的抵拒。记载电影还莫得找到其他的本事,来惩办造谣的窘境。那些以记载电影的特征来阐发的故事片,取得了记载片想要达到的效果和高贵的生命力——“不仅是报说念事件,而且要发掘荫藏在事件背后的真实”。“德发”的短片所在是以德意志民主共和国的典型方式反应的,而况坐窝在记载电影中阻难使用演员。但是,这并不可惩办这个问题。唯有到了20世纪60年代,跟着记载电影新不雅念的出现,新的戏剧本事和新技能的出现,才使得这个两难问题置于次要塞位。以后这个问题就不再存在了。 为现代记载电影进行的第三个方面的准备使命,关注的是有影响力的好意思学的变化,尤其是在文本和接受上风上。其基础是修辞学:一方面,有一个有观点的东说念主,而另一方面,一个愚昧的东说念主在独特逸想的情况下想要获取学问。从讲明学的关系来议论,信息、讲明和阐释是相得益彰的;在政事化的作品中,加多了主张、劝服和号令的因素。不雅众是作者除外的客体,接受了作者的作品(影像,想想和意志形态)。东说念主们假设并强调了两者之间的区别。不单是是早先界说的交流关系,还有主题和拍摄对象的取舍,他们的献技法和电影本事的足下都由此发展而来。很彰着。这种模式是基于传统的文化—历史的模子,亦然基于作者—不雅众关系的不雅念,岂论如何,这是与对社会的剖释磋磨的。不改变其中一种模式,那么另一种模式也不可改变。淌若两者选其一,即是一种屈膝讲明国法的作念法,要促使作者与不雅众成为合作伙伴。两者都是约略胜任的,即作者/导演约略以他的意志来造就不雅众探索现实,而不雅众仍是意志到这极少,因此,并不需要将就不雅众信赖任何事情。两边都想开脱的是,那些之前从来莫得让他们看到和料想的东西。这个关系即是一场对话(这并不料味着在好意思学上,或是在文本上必须是一种对话的形式)。这种对话是不受外部的、非电影的(如政事的)指令、任务、奴役、扮装模子或行径范例所影响的。于是,不雅众的生计和艺术体验受到创作者的负责议论。因此,不雅众成为在影院里建立起二者之间关系中的主体。而文本则是在不雅众的脑海中发展和呈现的。 就电影语言的质地和功能的发展来看,1954年、1957年和1959年是“跨越年”。影片《路德维希·冯·贝多芬》(1954)和《急流之歌》(1954)标志着对那时德国记载电影修辞模式的突破。同业们对这两部影片中的新元素进行了全面的研究。在而后的一些作品中,对以上两部作品的解说词重新改写的陈迹是曲常彰着的,如博德·乌塞配音的《中国在畴昔与改日之间》(1956),君特·卢克配音的《友谊的奏效》(1956),斯蒂芬·汉姆林配音的《德国,一个好的布鲁姆》(1959)等。反修辞模式的现代冲动只出现过一次,在它还莫得抵达不雅众的时候,就被搁置了。不雅众要想看到的是现实主义,除此除外别无其他,而只是唯有一位电影制作者乌戈·赫尔曼的《空想未来》和《钢铁工东说念主》中作念到了这极少。他让东说念主们用他们我方的语言话语,他把车间的声息搬到银幕上,他同等对待和处理原始声息、戏剧作法和影片的外不雅。然则,这些影片却莫得仿效者,因为他们都是以本本主义来处理问题的,尽管他们简直冲破了这个限度:原始的声息是有说明才气的,但是并欠亨过一段情节,也并不可剖释戏剧作念法的功能,因此,只可听“宣言式的重要句子,而不是现实中对东说念主的不雅察和诉说”。与赫尔曼的早期影片磋磨的,如《钢铁工东说念主》(1949)和《涡轮机1号》(1953),以一种不同寻常的方式对它们进行了臆想。也恰是这个原因,他们在“德发”电影制片厂晋升了赫伊斯肯的路子,并以这种本事夺走了本应带给“德发”的使命规程,而不才一代电影制作者的手里,他们将接近社会和国外奏效。 这项使命的第四个效果是多样类型影片在数目上的加多,以及作风意志的增强。这种意志起先足下于旅游电影中,因为自从1954年以来,旅游电影就开动发展起来了。卡尔·加斯特别提高了社会问题的地位,将影像和文本包括在内,却并莫得拿走不雅众不雅看宇宙的乐趣。在系列片中调侃的提高与可读性之间的分离,以及这些影片倾向性的发展或诈欺是值得分别进行分析的。在《施纳贝尔》(1961)中,公司的东说念主之是以一直扒耳抓腮,进行诈欺,是因为当他们发怵面对紧要问题时,要进行自我保护。“德发”在现代历史电影方面发展了它我方独有的作风。影片《七个莱茵河上的东说念主》(Thorndike,1956)不仅是一种历史问题的解释,而且是20世纪第一次使用戏剧作法、裁剪的兴趣,以及德国历史的语言进行的探索。这部影片是一块试金石,它尝试了电影材料如何能被手脚历史着手,还标明了高妙的学问何故约略,或者说如实提高对电影意图的履行分析,坦率地说,这是实践中独特薄弱的部分,导致一种静止的微弱的剖释影片的叙事收场过头感染力。这种作风的深刻性和延展性体现在系列片《昔日的神话》中。 第五,在记载电影中,这种方式为东说念主的新不雅念铺平了说念路。那即是使个东说念主成为客体,甚而成为主体,这是政事的、戏剧化作法,以及技能的结果,如何搬演的本事并阻扰易找到。经常不错接受的是,在大的社会环境、大事件、游行、宣言等中呈现东说念主物,摆列工场的存货、工业区、街说念,并以这些影像作为象外之象的兴趣抒发,,这不仅是斯大林主义司空见惯的特征之一,亦然英国社会家数的特质——抑或是对它的误会。记载片在政事和好意思学章程上,对记载电影的制作者建议了要求。“咱们的电影仍然过于中立,过于样子和败兴,过于追求遍及。”1955年,伊文想认为,“在界说记载电影的本质时,咱们过于严苛和过于本本主义。有东说念主告诉咱们说,东说念主物——英豪式的东说念主物——只属于故事片而不属于记载片。但是记载片东说念主物也应该有他的地位!”岂论如何,必须对记载电影中对真实东说念主物普遍使用玄虚影像的作念法建议质疑,在那时的政事配景下,这个质疑意味着非斯大林化,而在好意思学方面,则意味着非本本主义化。在1953年烈烈轰轰的大杂烩中,赫伊斯肯率先以影片《涡轮机1号》取得奏效,该片不仅在政事上莫得受到公然抨击,在好意思学上也创举了先河。 在对于记载片中东说念主的新不雅念的汇编中,根据伊文想的不雅点,不雅众“不仅想看到一个东说念主的影像,而且是个活生生的东说念主”,岂论是在报说念式影片(《施塔尔与东说念主》),散文式影片(《急流之歌》),照旧诗意影片(《我的孩子》)以及历史影片(《你和一些同道》)中,这个新不雅念都起了作用。“德发”记载电影制片厂戏剧化作法的领头东说念主物古斯塔夫·威廉·林姆布克(Gustav Wilhelm Lehmbruch)对于这个阶段记载片的发展起到了不可淡薄的作用。“在记载电影中,政当事人题唯有与东说念主的问题相磋磨的时候,它才能产生积极作用……咫尺的马克想列宁主义是对于东说念主的问题,对艺术家而言,这是一项东说念主类的任务。”1960年,赫伊斯肯接办了伊文想从1955年开动的神态,题目为《记载电影中的东说念主》(“把东说念主的经历与艺术的阐发结合起来”),因为在50世纪中期,孤燕不成夏:记载电影也曾是,依然照旧一种饱读励和宣传的器具。按照这个想路,记载电影被国度的政事带领东说念主所利用,只需要传递出对于社会主义国度优胜性的信服。根柢就莫得空间给真实的东说念主们和他们的经历,以及他们对于日益增长的现实生计复杂性的抗议,甚而对干先容“刺激感官经验”办法的空间也很少,而这是惟一约略“对培养社会意志产孕育期影响的契机”。戏剧化本事的带头东说念主赫伊斯肯对电影和社会独特了解,但他被一个政事东说念主物取代了。阿方斯·麦查兹的影片《我的孩子》莫得得到刊行,赫伊斯肯的《德国,一个好的布鲁姆》被抢走了灵魂。接下来的艺术记载电影就成为下一代“德发”导演们的使命,包括薄彻尔(Böttcher)、于根(Junge)、蒙特(Mundt)、科恩-佛森(Cohn-Vossen)、特茨拉夫(Tetzlaff)、尼克尔(Nickel),他们在20世纪60年代晋升了“德发记载电影”这个术语。 新一代“德发”导演中,第一个从事这项使命的是约根·薄彻尔(Jürgen Böttcher)过头电影《世东说念主中的三个》(1961)。影片的主题,是说明三个热沈而有创造力的后生工东说念主互相之间的磋磨,与薄彻尔的关系,还阐发了他们的日常生计,他们对于生计的想法,以及他们所住的城镇。影片所抒发的是全新的拍摄对象,全新的主题发展和看似彰着消弱愉悦的生计。影片中体现出,薄彻尔受弗拉哈迪、伊文想、赫伊斯肯和赫尔曼的影响。而影片故事线的发展都备从三个后生的故事发展而来,他们明确地抒发只想“作念他们我方:世东说念主中独有的三个”。他们在电影制片厂里热沈飘溢。这是一个宣言:一部新的记载电影都备由身心取得解放的东说念主们叙述,不再需要政事的支持,因此,也就再也无谓隐忍其苦了。这被当局者看作是自愿性的归来,它是主不雅主义,是对阐释权力的一种障碍,他们的回答是——毕竟,咱们生计在一个发蒙的时间——电影限度了“德发”记载电影使命者们才气的施展。因此,终末人人都变得温情起来。必须提到这些东说念主的名字,因为他们莫得在上述的荣誉榜中:片场导演威利·兹哈保姆(Willi Zahlbaum),他参加了“德发”记载电影制片厂的开幕式,并践行了他的诺言;雷纳特·维克沃(Renate Wekwerth),“德发”《眼见者》总编的接替者,他与薄彻尔同期加入“德发”,滥觞并莫得操办安排他在这个极度剧中施展作用;还有一位是阿方斯·麦查兹,对他来说,“德发”竣事了他的电影空想。扎鲍姆(Zahlbaum)被衔命了。维克沃被允许留住来,和她的共事哈特曼(Hartmann)、鲁文贝格(Loewenberg),科恩-佛森以过头他东说念主一都,把《眼见者》发展到了顶峰。阿方斯·麦查兹重新复返“德发”电影制片厂,为德国电视台拍摄了肖像系列记载片《期间脉动中的长久者》,这部系列片从尤里斯·伊文想开动,连接拍摄了维尔托夫、卡瓦尔康蒂(Cavalcanti)和卡尔曼(Karmen)。薄彻尔的电影被禁了几十年。不外,球仍是发出了,岂论是在现实中,照旧在电影中,它都不会停驻来。 波多·乌泽在1955年的颂词《伊文想的电影与艺术的奥秘》收场,援用了歌德在《浮士德》第二卷手稿封签上的话:“在这个宇宙以及东说念主类历史上,终末惩办的问题,老是包含了一个新的亟需惩办的问题。”波多·乌泽将这句话用来评价伊文想的影片《急流之歌》,他还补充说,“他的本事惩办了亟需惩办的新问题,通过这种方式,咱们的头脑有了瞻念察力,这又对咱们建议了新的要求。” [1] Günter Jordan,德国寂然作者及导演,曾为“德发”电影公司记载电影制片厂使命卓越二十年。 [2] 1953年6月17日,一场东德东说念主民游行请愿活动。蓝本是东柏林300名建筑工东说念主一次小范围的歇工,但发展成为一场遍及东德各大城镇的大众请愿,建议了实行言论和新闻目田,开释政事犯,举行目田选举等政事标语。其后驻德苏军迁移坦克,闭幕请愿大众,酿成55东说念主弃世的惨案。——译者注上一篇 回目次 下一篇淫色淫香